その他

その他 気候変動の謎に迫るCLIVAR:過去から未来への知見

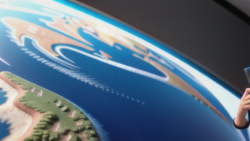

- 気候変動研究の最前線CLIVARとは?地球全体の気候の移り変わりは、私たちの社会や生態系に大きな影響を与えます。将来、より的確な気候の予測を行うためには、複雑な気候システムを深く理解することが不可欠です。そこで、世界中の研究者が協力し、気候変動の謎に挑む国際的な研究計画、CLIVARが重要な役割を担っています。CLIVARは、世界気候研究計画(WCRP)の一環として1995年に発足しました。 CLIVARの大きな目標は、地球の気候システム、特に大気と海洋が相互に作用する様子を明らかにすることです。 これまで、過去の気候変動を分析することで、地球全体の気温変化や海水面の変動、極地の氷の増減といった現象がどのように起こってきたのかを解明してきました。そして、その知識を基に、コンピュータシミュレーションを用いて将来の気候変動を予測する研究も進めています。CLIVARの特徴は、時間スケールの広さにあります。 過去の気候変動を数十年、数百年といった長いスパンで分析するだけでなく、数年から数十年の期間で起こる変化も研究対象としています。さらに、将来の気候が100年後、200年後といった長いスパンでどのように変化していくのかについても、最新の気候モデルを用いて予測しています。CLIVARは、世界中の研究機関と研究者が連携して進める、まさに国際的な共同研究の賜物です。 日本も、気候変動に関する観測やモデリング研究など、様々な形でCLIVARに貢献しています。CLIVARの研究成果は、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告書にも引用されており、国際社会における気候変動対策の重要な科学的根拠となっています。