放射線について

放射線について 放射能:目に見えない力の正体

放射能と聞いて、皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?目に見えない危険な力、原子力発電所、レントゲン写真など、様々なイメージが浮かんでくるかもしれません。

原子の中には、原子核と呼ばれる中心部分と、その周りを回る電子が存在します。原子核はさらに陽子と中性子で構成されています。物質はこの原子を基本単位として構成されていますが、通常は安定した状態を保っています。

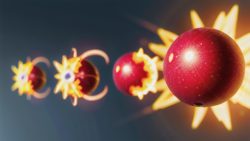

しかし、ウランやプルトニウムのような一部の物質では、原子核自体が不安定な状態にあります。これらの物質は、より安定した状態になろうとして、原子核から放射線と呼ばれるエネルギーを放出します。この現象を放射壊変と呼びます。

私たちがよく耳にする放射能とは、まさにこの、物質が放射線を出す性質のことを指します。そして、放射能を持つ物質のことを放射性物質と呼びます。

放射線には、アルファ線、ベータ線、ガンマ線など、いくつかの種類があります。これらの放射線は、物質を透過する能力や人体への影響がそれぞれ異なります。レントゲン検査などで利用されるのも、この放射線の性質を利用したものです。