その他

その他 未来のエネルギ―、固体酸化物燃料電池とは?

近年、環境問題への関心の高まりから、再生可能エネルギーの利用が注目を集めています。その中でも、燃料電池は、高い発電効率とクリーンなエネルギー源として期待されており、次世代のエネルギーシステムにおいて重要な役割を担うとされています。

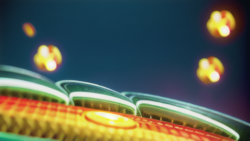

燃料電池の中でも、固体酸化物燃料電池(SOFC)は、電解質に固体酸化物を使用している点が大きな特徴です。従来の燃料電池では液体の電解質が使われていましたが、SOFCでは固体であるがゆえに、装置の構造が簡素化され、取り扱いが容易になるというメリットがあります。また、動作温度が高いため、発電効率が向上し、排熱を有効に利用できるという利点も備えています。

このような利点から、SOFCは、家庭用や業務用の発電システムとして、あるいは自動車などの移動体用電源としての活用も期待されています。

しかし、SOFCの実用化には、コストの低減や耐久性の向上など、まだ解決すべき課題も残されています。現在、世界中で活発な研究開発が進められており、近い将来、私たちの生活においても、SOFCが身近なエネルギー源となることが期待されます。