未来への挑戦!海洋温度差発電とは?

電力を見直したい

先生、「電力の再生エネルギーと環境負荷」のところで、『海洋温度差発電』って書いてあるんですけど、どんな発電方法なんですか?

電力の研究家

いい質問ですね!『海洋温度差発電』は、海の表面の温かい海水と、深海の冷たい海水の温度差を利用して発電するんだよ。

電力を見直したい

えー!海で発電できるんですか?すごい!どんな仕組みなんですか?

電力の研究家

簡単に言うと、温かい海水で気体を発生させて、その力で発電機を回すんだ。そして、冷たい海水を使って気体を冷やして、また温かい海水で気体にする。これを繰り返すことで発電するんだよ。

海洋温度差発電の仕組み

– 海洋温度差発電の仕組み

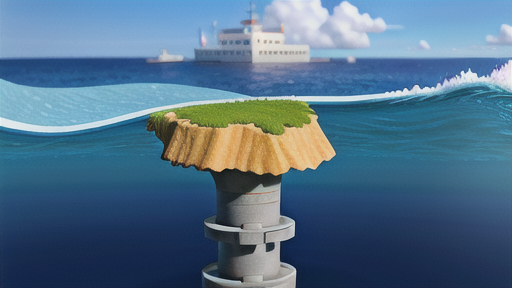

海洋温度差発電(OTEC)は、文字通り海の温度差を利用して電気を作る発電方法です。

太陽の光を浴びて温められた海の表面近くの温かい海水と、太陽の光が届かない深海の冷たい海水の温度差を利用して、発電機を動かします。

仕組みは、まず温かい海水を使ってアンモニアなどの沸点の低い液体を加熱し、蒸気を作ります。この蒸気でタービンを回して発電機を動かし、電気を作り出します。

タービンを回した後の蒸気は、深海から汲み上げた冷たい海水で冷やされて液体に戻ります。この液体は再び温かい海水で加熱され、蒸気になりタービンを回します。このようにして、温かい海水と冷たい海水の温度差を利用して、循環サイクルを作り出し、発電を続けていきます。

海洋温度差発電は、太陽光発電や風力発電のように天候に左右されず、昼夜問わず安定した電力供給が期待できる点が大きな特徴です。また、海水を利用するため、燃料が不要で、地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出しないという利点もあります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原理 | 太陽光で温められた表層の温かい海水と、深海の冷たい海水の温度差を利用して発電 |

| 発電方法 | 1. 温かい海水でアンモニアなどの低沸点液体を温めて蒸気を発生 2. 蒸気でタービンを回し発電 3. タービンを回した後の蒸気を深海の冷たい海水で冷やし、液体に戻す 4. 液体を再び温かい海水で加熱し、蒸気を発生させて循環 |

| メリット | – 天候に左右されず、昼夜問わず安定した電力供給が可能 – 燃料が不要 – 二酸化炭素を排出しない |

地球に優しい発電方法

地球温暖化が深刻化する今日、環境への負荷が少ない発電方法が求められています。その中でも、海洋温度差発電は、太陽光や風力と並ぶ、次世代の再生可能エネルギーとして注目されています。

海洋温度差発電は、その名の通り、海の表層と深層の温度差を利用して発電します。表層の温かい海水で気体を気化させ、その力でタービンを回し発電します。その後、深層の冷たい海水で気体を液体に戻し、サイクルを繰り返します。

この発電方法は、化石燃料を一切使用しないため、発電時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出することがありません。これは、大気汚染の抑制にも繋がり、地球環境の保全に大きく貢献します。

さらに、海洋温度差発電は、発電過程で温排水が発生します。これは、周辺海域の漁業や農業に有効活用できる可能性を秘めています。例えば、魚の養殖やハウス栽培の熱源として利用することで、燃料の使用量を削減し、更なる環境負荷の低減に繋がると期待されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発電方法 | 海の表層と深層の温度差を利用して発電 |

| メリット |

|

| 環境への影響 |

|

実用化に向けた課題

– 実用化に向けた課題

海洋温度差発電は、地球に優しいエネルギー源として期待されていますが、実用化にはいくつかの高いハードルが存在します。

まず、発電コストの高さが大きな課題として挙げられます。発電プラントは大規模な設備になるため、建設や維持にかかる費用は膨大です。そのため、現時点では太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーと比較しても、発電コストが割高になってしまいます。

次に、技術的な課題も山積しています。具体的には、深海から温度の低い海水を安定的に汲み上げる技術の確立や、発電システムの耐久性の向上が求められます。深海という過酷な環境に耐えうる材料の開発や、長期間にわたる運用における腐食への対策など、解決すべき課題は多岐にわたります。

さらに、海洋生態系への影響も懸念材料です。プラントの運用によって周辺海域の海水温が変化したり、海洋生物の生息環境に影響が出たりする可能性も否定できません。そのため、事前の綿密な環境アセスメントの実施や、環境負荷を最小限に抑えるための技術開発が必須となります。

これらの課題を克服し、海洋温度差発電を実用化するためには、産官学が連携した取り組みや、長期的な視点に立った研究開発への投資が不可欠と言えるでしょう。

| 課題 | 詳細 |

|---|---|

| 発電コストの高さ | – プラント建設・維持費が膨大 – 現状では太陽光・風力発電より高コスト |

| 技術的な課題 | – 深海からの低温海水汲み上げ技術の確立 – 発電システムの耐久性向上 – 過酷な環境に耐える材料開発 – 長期運用における腐食対策 |

| 海洋生態系への影響 | – 周辺海域の海水温変化の可能性 – 海洋生物の生息環境への影響 – 事前の環境アセスメント – 環境負荷最小限のための技術開発 |

日本の取り組み

日本は島国であり、広大な海に囲まれています。このため、海水を使った海洋温度差発電の適地として注目されています。

沖縄県の久米島では、すでに海洋温度差発電の実証実験が行われており、貴重なデータが集められています。この発電方法は、海水温の差を利用して発電するため、天候に左右されにくいという利点があります。そのため、将来的には、電力の供給が不安定になりがちな離島において、エネルギー自給自足を実現する手段として期待されています。

日本政府も、海洋温度差発電の重要性を認識し、再生可能エネルギーの中での重要な選択肢と位置付けています。技術開発を支援するための補助金制度を設けたり、海洋温度差発電の普及に向けたガイドラインを策定したりするなど、様々な取り組みを進めています。

これらの取り組みを通じて、海洋温度差発電の実用化が加速し、日本のエネルギー問題の解決に貢献することが期待されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 発電方法 | 海水温の差を利用 |

| メリット | 天候に左右されにくい発電が可能 |

| 期待される効果 | 離島におけるエネルギー自給自足の手段 |

| 政府の取り組み |

|

| 今後の展望 | 実用化による日本のエネルギー問題解決への貢献 |

未来への展望

– 未来への展望

地球温暖化やエネルギー問題といった地球規模の課題を解決する上で、海洋温度差発電は大きな期待を寄せられています。 海水は場所や深さによって温度差が生じるため、この温度差を利用して発電を行う海洋温度差発電は、燃料を必要としないため、二酸化炭素排出量を大幅に削減できる可能性を秘めています。

さらに、海洋温度差発電は、太陽光発電や風力発電と異なり、天候に左右されずに安定した電力を供給できるという利点もあります。 一度発電所を設置してしまえば、昼夜問わず、また天候に関係なく、安定的に電力を供給し続けることができます。これは、電力供給の安定化という観点からも非常に重要な要素です。

現在、海洋温度差発電は、実用化に向けた技術開発が進められており、発電コストの低減が大きな課題となっています。しかし、技術革新によって発電効率が向上し、コストが低下すれば、世界中で普及が進むことが予想されます。将来的には、海洋温度差発電が、太陽光発電や風力発電と並ぶ、主要な再生可能エネルギー源の一つとなる可能性も期待されています。

地球全体のエネルギーシステムの変革を目指し、海洋温度差発電の研究開発は、今後さらに加速していくと考えられます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット |

|

| 課題 | 発電コストの低減 |

| 将来展望 |

|