その他

その他 エネルギー産生の場: ミトコンドリア

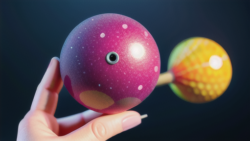

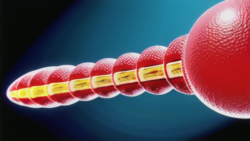

私たちの体を作っている細胞一つ一つの中に、「ミトコンドリア」という小さな器官が存在します。ミトコンドリアは、例えるなら細胞内の発電所のような役割を担っています。私たち人間を含め、酸素を吸って生きているすべての生き物にとって、ミトコンドリアは欠かせない存在です。一体なぜ、ミトコンドリアはそれほどまでに重要なのでしょうか?それは、ミトコンドリアが、私たちが生きていくために必要なエネルギーのほとんどを作り出しているからです。私たちが毎日、ご飯を食べたり、運動したり、勉強したりするためには、エネルギーが必要です。そして、そのエネルギー源となるのは、食事から摂取した栄養素です。ミトコンドリアは、酸素を使って栄養素を分解し、その過程で「ATP」と呼ばれるエネルギーの通貨を生み出します。このATPこそが、体の中のあらゆる活動に使われるエネルギー源なのです。ミトコンドリアは、まるで細胞の中に住む小さな発電所のようです。私たちが毎日を元気に過ごすことができるのも、この小さな発電所のおかげと言えるでしょう。