その他

その他 リバースエンジニアリング:製品開発の秘密兵器

- リバースエンジニアリングとは

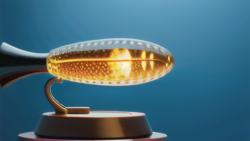

リバースエンジニアリングは、まるで製品開発の探偵が謎を解き明かすように、既存の製品を分解し、その構造や機能、技術を徹底的に分析するプロセスです。

通常、製品開発では設計図などの内部情報に基づいて設計や製造が行われます。しかし、リバースエンジニアリングでは、設計図のような情報がない場合でも、製品そのものを詳細に観察・分析することで、その製品がどのように作られ、どのような技術が使われているのかを解明しようとします。

具体的には、製品を分解して部品の一つ一つを調べ、素材や加工方法を分析します。そして、部品同士の繋がり方や動作原理を推測し、製品全体の構造や機能を明らかにしていきます。さらに、動作原理を解析することで、製品に隠された独自の技術やノウハウを明らかにすることも可能です。

リバースエンジニアリングは、競合製品の技術分析や、自社製品の改良、古い製品の修理や保守など、様々な目的で活用されています。